长江日报《城市进化论》第二季“从‘新’看武汉”和您见面了。在新一轮科技革命和产业变革背景下,这一季,我们将继续深入走进武汉城区,探寻各区为武汉在支点建设中当好龙头、走在前列贡献的关键作为,呈现城市看得见的变化,揭秘看不见的进化。

登黄鹤楼远眺,脚下这座1800多年历史的武昌古城,正从老九门的残存记忆中被“唤醒”。

从黄鹤楼到昙华林,从户部巷到斗级营,从红巷到粮道街,一众“顶流”文旅IP闪亮登场,全国打卡族流连其间。九游体育官方平台

东北抵中山路、南接二环线、西临长江,连日来,长江日报记者走进7.7平方公里的武昌古城,穿行于一条条青石板铺就的历史街区和小巷,在白墙青瓦间感受古城在武昌经济高质量发展下的“进化”痕迹。

专程前来的长沙女孩张慧佳举起手机,镜头穿过一条蜿蜒的石板路,直抵黄鹤楼。画面中,飞檐斗拱与澄澈蓝天相接,仿佛定格了千年前的“白云千载空悠悠”。

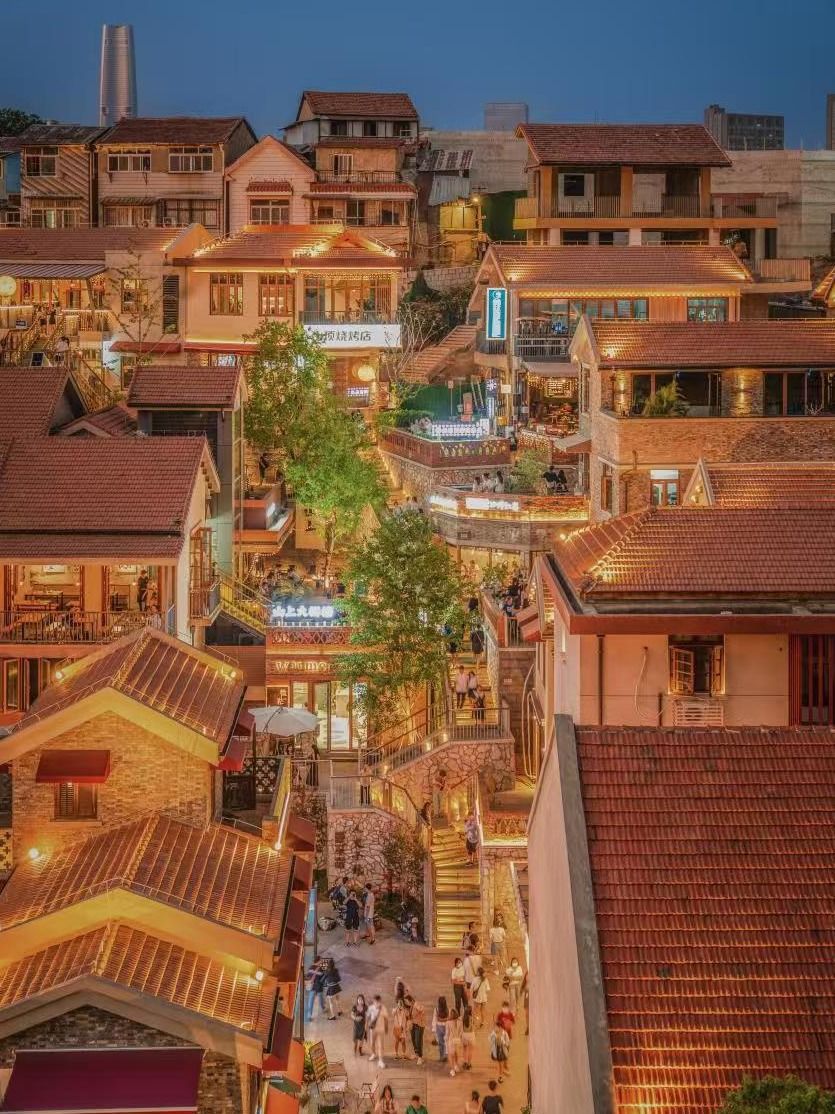

去年9月,历经两年多保护性修缮,斗级营一期正式开街。这里曾是清末武昌府署管理钱粮的军营驻地,因以“斗”为计量为士兵发放给养而得名。

“总建筑面积约4万平方米的斗级营街区,近半是保留并修缮的历史建筑。”武昌古城文旅集团建设项目负责人程浩说,改造过程中,他们拆除了多座建于二十世纪八九十年代的多层建筑,最大限度保护了武昌古城内的“黄鹤楼视线”。

穿越千年时光,站在武昌古城举目四望,古城的历史轮廓越发清晰,天际线更显明朗干净。

“保护为主、修旧如旧”的原则,贯穿武昌古城更新改造的全过程。黄鹤楼景区、首义文化旅游区、红巷—都府堤片、昙华林历史文化街区,有着83处文物建筑的武昌古城,不断焕新却依然保留原有的底色。

2008年,武昌古城保护与复兴工作正式启动,被誉为“活的近代史书”的昙华林启动改造。

随花园山、螃蟹岬并行,整个昙华林历史文化街区,东西向延展1200米,27处文物建筑铺陈,中西文化和谐共生。

程浩说,九游体育官方平台为老建筑拭去岁月蒙尘,难度不小。武汉市目前仅存的最大北欧风格建筑群落——瑞典教区旧址,改造前曾居住着72户居民,“搭建严重,房屋结构改变较大”。

程浩回忆,由于原始图纸缺失,设计院团队远赴瑞典皇家图书馆,走访国内高校图书馆查阅文献和老照片,原有空间格局得以一点点还原,再运用数字修缮、三维激光扫描及3D打印技术再现建筑,“整个过程就像‘考古’”。

2024年春,昙华林三期开放,仁济医院等52处百年历史建筑全部完成升级。

“保护与利用,是为了让建筑以‘街头博物馆’形式呈现,历史故事能被轻松叙述,被人们看到。”程浩说,期待每个人走进武昌古城都能解读出属于自己的文化密码,让古城在传承保护中创新发展。

“未来武昌古城将逐步构建‘一纵三横’的空间格局。”武昌区武昌古城保护发展中心副主任蒋俊介绍,“一纵”即以得胜桥千年老街、黄鹤楼、首义文化区为纵轴的古城风貌展示中心轴线,集中展现武昌古城千年历史文化和传统空间格局;“三横”是以东西城壕、蛇山、张之洞路为横轴,展现武昌古城现代休闲活力与山江际会的古城生态格局。

7月5日,青瓦红墙的斜顶连廊下,梳着利落发髻的上海姑娘黄婷,在斗级营“唐书汉旗”旗袍店,换上一件素色盘扣旗袍。她为镜中的自己惊讶:“穿着它与黄鹤楼合影,一定很出片。”

“唐书汉旗”开在斗级营特色街区武汉市文物保护单位徐荣廷公馆内。这是一栋有着99年历史的西式二层砖混结构建筑,曾是民国“纺织大王”徐荣廷的私宅。

“我们与徐荣廷老先生是穿越百年的同行。在这里工作的,仿佛在和‘纺织大王’历史对话。”“唐书汉旗”主理人廖经院说。

“徐荣廷公馆修缮后,我们斟酌了很久,究竟要引入什么产业?” 武昌区文物和非物质文化遗产保护中心主任王峰回忆,近十家企业向这座老房子抛来橄榄枝,“我们最终选定了‘唐书汉旗’,引入了立中堂影像博物馆。把这座建筑‘活化’成能展现其历史文化底蕴的场所,才是它最好的归宿。”

“‘保护+文化+商业’的模式,让老房子‘活出’了新调性。”斗级营项目负责人夏旗介绍,在斗级营一期开放的门店中,非标准化商业达到60%。爆火网络的“小宋唱片”、漫咖啡首家“花园主题餐厅”、能远眺黄鹤楼的“小恶魔美式餐酒吧”、武汉首家花园洋房糕点“汉酥房”、全国首家诗词主题书店“华拾书店”……

将于今年9月开放的斗级营二期,还将引入星巴克非遗文创主题店,搭建可容纳450人的剧场,“利用科技光影,展现荆楚文化”。

“‘活化利用’是最好的保护。”武昌古城文旅集团董事长全超说,历史建筑焕新让千年文脉有了传承的空间,老建筑里的新业态让传统与现代、文艺与商业融汇创新,赋予老街老巷更多想象空间。

“昙华林的文化基因存在百年,20世纪传教士在此兴建教堂、学校,中西文化激烈碰撞。十几年前,湖北美术学院的学生在此创作、开店,形成了著名的文艺一条街。如今的昙华林文艺小镇,60%的品牌为文化业态。”武汉武昌古城文旅运营管理有限公司副经理饶天越说。

“山顶和山脚都是极佳的取景视角,拍完照片还可到山顶酒吧听音乐、吃烧烤、看夜景。昙华林是个中国风、西洋味、烟火气交融共存的地方。”武汉摄影博主“泡芙鸭”说。

从早到晚,从地铁5号线司门口黄鹤楼站C口乘手扶梯出来、举着手机拍黄鹤楼的游客络绎不绝。

距地铁站50米开外,是黄鹤楼脚下的一条背街小巷——青龙巷,“正宗热干面”“武汉特色文创”的吆喝声吸引一众打卡的游客闻声而往。

开了27年的“张记热干面”,张宏胜一边捞面,一边笑着告诉记者:“以前做的是街坊生意,过了中午就收摊;现在接待的是打卡游客,晚上还要招呼大家消夜。”

“由于小巷连接司门口地铁口、户部巷及周边景区,小巷人流剧增,业态发生改变。”中华路街道楚材社区党委副书记王珺介绍,短短1年里,300米长的小巷就聚集了170多家武汉美食、特色文创等小店,每天来打卡拍照、享受美食的游客络绎不绝。

在这里开店的,不仅是张宏胜这样的老街坊,一张张年轻新面孔正在为古城注入新业态,为古城带来新活力。

昙华林56号,白色的店面上悬一块手写的木质店招“大水的店”,是昙华林游客打卡清单上的必选地。

早在2010年,还在武汉读大学的张大水跑遍武汉的大街小巷,想找一个合适的地方开一家咖啡店。遇到昙华林时,他不再犹豫。

火爆东湖磨山的“苕了又苕冰烤红薯”店,老板于保罡被昙华林文艺小镇的浪漫文艺气吸引,在昙华林山坡上开了“苕了又苕”分店后,又在山顶开了家“山顶烧烤”,随后还开了“陶罐酒馆”“一间野火锅”等店。

“虽然城市在不断更新,但居民能安居其中,我觉得这正是古城的魅力。”28岁的张晓峰是个新生派画家,毕业后把家安在粮道街的巷子里。没有灵感的时候,他喜欢拿着相机走街串巷。

他的镜头里,有在昙华林爬满爬山虎的老房子外晒衣服的阿姨,有在粮道街小巷的青石板上拄着拐杖走路的大爷,有清晨拿着油饼裹紧校服奔跑的学生,有在得胜桥拍与黄鹤楼同框美照的女孩……

在张晓峰看来,这里的街坊们习惯了游客的来往如梭,习惯了给一边拍照一边骑行的“小黄车”“小蓝车”让路,习惯了让排着长队等美食的游客们先买,习惯了叽叽喳喳讨论“哪个角度和黄鹤楼同框更棒”的声音;街坊们也会主动开放自家老房子的顶楼平台,让黄鹤楼在游客们的手机里、眼睛里更美一点。

黄鹤楼与远处的现代高楼同框,这是张晓峰最喜欢的一张照片。他说:“古城里的岁月静好,一定离不开古城外的加速奔跑。”

2024年,武昌区接待游客超5000万人次,旅游收入突破520亿元,社会消费品零售总额稳居武汉中心城区首位。2023年和2024年,武昌区分别入选中国文化产业竞争力百强区和中国市辖区旅游综合竞争力百强区。

以武昌古城为起始点,构建“一城三带一谷”文旅发展格局,并布局武汉滨江数创走廊、环沙湖双碳经济带等创新发展空间,武昌区连续五年在中国城区高质量发展百强榜上领跑全省。

千年古城正以文化“流量”为引擎,不断发展培育新质生产力,驱动经济向“数”向“绿”转型。